沿革

学校法人電子学園70周年の歩み

創成期

アメリカから10年遅れている日本の技術水準を押し上げるべく学校開設。ラジオからテレビ、そして電子計算機へ

1945

- 1945[昭和20]年

- ○アメリカから10年遅れている技術水準による敗戦(ラジオ・テレビなどの通信技術含め)

- 1948[昭和23]年

- ○社団法人ラジオ技術協会設立。各種ラジオ技術の研究を行い、幾多優秀な研究成果をあげる

- ○ラジオ及びテレビジョン技術の普及機関として東京都新宿区で講習会を開設。講習会開設以来、数千名の人材を養成。各方面で活躍

1950

- 1951[昭和26]年

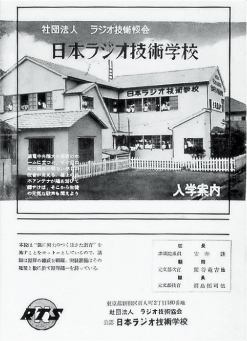

- ○日本ラジオ技術学校設立

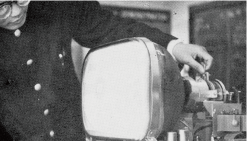

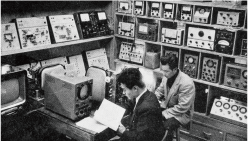

ラジオ技術の普及と発展、技術者の養成を念願として、電波監理局、電気通信大学、早稲田大学、その他電波関係企業の後援により設立 - ○アメリカRCAよりテレビセット2台を初輸入(国内製造前から独自に輸入)当時、日本のテレビ研究機関は NHK技術研究所のみ

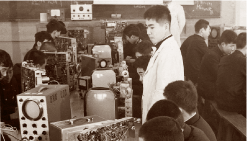

- ○視聴覚教育法を取り入れた、「理論教育」と「実地教育」を導入

- ○日本ラジオ技術学校設立

- 1953[昭和28]年

- ○日本高等テレビ技術学校に改称

- ○テレビ本科新設

- 1958[昭和33]年

- ○カラーテレビ科新設

1960

- 1961[昭和36]年

- ○日本電子専門学校に改称

- ○創立10周年

- ○電子専門部を開設

- 1963[昭和38]年

- ○学校法人電子学園として認可

- ○電子計算機コース新設(コンピュータ教育に着手)

- 1966[昭和41]年

- ○郵政省認定校となる(第2級無線技術士:電子工学科)

- 1967[昭和42]年

- ○通産省認定校となる(電気工事士:電気工事士科)

- ○郵政省より無線実験局の免許おりる

- ○電子計算機科新設

- 1968[昭和43]年

- ○本館完成(地上10階、地下2階)

- 1969[昭和44]年

- ○ソフトウェア分野への対応として、電子計算機コース(1963年)から情報処理科への進化※情報処理に「科」が付いた日本初の学科

- ○2号館完成

高度経済成長期

電子計算機、AI、キャリア教育、ゲームソフトウェア、ワールドソーラーカーチャレンジ、留学生など、『挑戦』と『国際化』が加速した高度成長期。海外から認められる存在へ

1970

- 1971[昭和46]年

- ○通産省認定校となる(第二種電気主任技術者:電気工学科)

- ○創立20周年

- 1972[昭和47]年

- ○郵政省認定校となる(第2級無線通信士:電子工学科)

- 1976[昭和51]年

- ○専修学校制度が発足し専門学校(工業専門課程)として認可

- ○社会人対象の技術研修「実用講座課」開設

- ○東京外語専門学校(姉妹校)設立

- 1978[昭和53]年

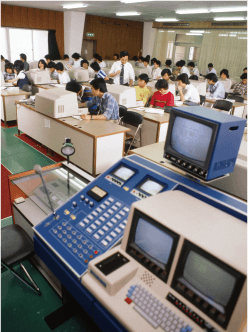

- ○専門学校初の本格的オンラインシステム導入

- 1979[昭和54]年

- ○日本電気と共同開発したマイコン教育システム(MES-Ⅱ)をワシントンで開催されたコンピュータ国際会議で発表し注目を集める

- ○マスコミデザイン科でCGの授業開始(日本で初めての本格的CG教育)

1980

- 1981[昭和56]年

- ○創立30周年イベント「学校展」開催

- 1984[昭和59]年

- ○那須研修所「オオシマフォーラム」完成

- ○就職センターに電子ファイルシステム導入

- 1985[昭和60]年

- ○9号館「オオシマ・メディア・センター」完成

(120インチ2画面スクリーン、300人収容ホール) - ○第2回CG国際シンポジウムを本学園で開催

- ○9号館「オオシマ・メディア・センター」完成

- 1986[昭和61]年

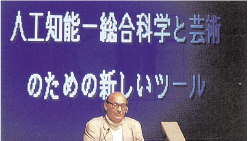

- ○人工知能セミナー開催(人工知能理論研究の世界的権威であるマサチューセッツ工科大学のマーヴィン・ミンスキー教授など世界の第一人者7人の講師を招聘)

- 1987[昭和62]年

- ○人工知能科新設教育機関として唯一「AI展」に出展

- ○PALビジネス専門学校(姉妹校)設立

- ○教育部内に「留学生担当部」設置

- 1988[昭和63]年

- ○CGの日米作品交流会「ATLANTA-SHINJUKU CO-GRAPH'88」を

米国アトランタ芸術大学でフジテレビの協力により開催 - ○マーヴィン・ミンスキー教授が再び来校し、「ニューロコンピュータについて」のフォーラム開催

- ○CGの日米作品交流会「ATLANTA-SHINJUKU CO-GRAPH'88」を

- 1989[平成元]年

- ○本格的キャリア教育スタート(吉祥寺校舎運用開始、那須研修など)

- ○文部省職業教育高度化開発指定校となる

現代期

日本電子専門学校・iU 情報経営イノベーション専門職大学設置による職業教育体系の複線化。電子学園長期ビジョン『NEXT10』を経て、更なる職業教育体系の確立へ

1990

- 1990[平成2]年

- ○電子情報処理科にて高等教育機関初のゲーム教育開始

- ○ハンディ型パソコンPC-9801導入

- 1991[平成3]年

- ○通産省(情報処理関連)来校見学

- ○英国教育科学省視察員来校見学

- ○日米教育委員会(フルブライト)来校見学

- ○創立40周年

- ○学生数 6,754名(1975年の4.15倍)

- 1993[平成5]年

- ○マルチメディア’93出展

- ○マルチメディアスタジオ完成

- 1995[平成7]年

- ○「専門士」の称号を付与

- ○マックワールドエキスポ ’95出展

- ○デジタルコンテンツフェスティバル ’95出展

- 1996[平成8]年

- ○オーストラリア「ワールド・ソーラー・チャレンジ」3千km完走

(世界24位) - ○東京ゲームショウ初出展(以降毎年出展)

- ○20号館完成

- ○オーストラリア「ワールド・ソーラー・チャレンジ」3千km完走

- 1998[平成10]年

- ○MIDIワールド ’98出展

- 1999[平成11]年

- ○インターネットラウンジ完成

2000

- 2001[平成13]年

- ○創立50周年記念イベント「学校展」開催

- 2005[平成17]年

- ○新館完成(地上4階)

- 2006[平成18]年

- ○世界最高峰のCGコンペティション「SIGGRAPH2006」アート部門入選作品の制作に参加

- 2007[平成19]年

- ○「一歩前へ、そして世界へ」新たなチャレンジと決意が込められたシンボルマークを発表

- 2008[平成20]年

- ○第三者評価制度で教育環境、教育成果、学生支援など47項目すべての基準をクリア

- 2009[平成21]年

- ○「第5回公共広告CM学生賞」で優秀賞受賞

- ○「若年者ものづくり競技大会」で、金・銀メダル・敢闘賞を受賞

- ○「第47回技能五輪全国大会」で、金・銀・銅メダル・敢闘賞独占

- ○世界のCG関係者が集う「SIGGRAPH」「SIGGRAPH ASIA2009」に学生作品を出展

2007年 専門学校教育の質・水準を明確化、社会的認知の向上を目的に、教育の発展に貢献する、私立専門学校等評価研究機構 第三者評価基準全項目クリア

2010

- 2010[平成22]年

- ○「3DCG AWARDS 2010」で最優秀賞受賞

- ○「第48回技能五輪全国大会」で金・銅メダル・敢闘賞を受賞

- 2011[平成23]年

- ○創立60周年「新本館竣工記念式典」開催

- ○「東京ゲームショウ2011」の日本電子ブースに、過去最高1万8千人の来場

- ○「技能五輪国際大会(ロンドン)」にて敢闘賞受賞

- ○世界中のクリエイターが集う「ASIAGRAPH2011」で最優秀作品に選出

- ○「第49回技能五輪全国大会」で金・銀・銅メダル受賞

- ○新本館竣工(12月)

- 2014[平成26]年

- ○文部科学大臣認定 職業実践専門課程初回申請の5学科が認定

- 2016[平成28]年

- ○日本留学AWARDS2016 専門学校部門賞受賞(5年連続、殿堂入り)

- 2017[平成29]年

- ○第44回技能五輪国際大会(アラブ首長国連邦)に日本代表として出場

(4期連続で日本代表選手を輩出)

- ○第44回技能五輪国際大会(アラブ首長国連邦)に日本代表として出場

2012年・2017年 専門学校教育の質・水準を明確化、社会的認知の向上を目的に、教育の発展に貢献する、私立専門学校等評価研究機構 第三者評価基準全項目クリア

2020

- 2020[令和2]年

- ○高等教育の修学支援新制度対象校(高等教育無償化)

- ○iU 開学。第一期生230名入学。準学校法人としての設置認可申請で、

初の申請初年度認可

- 2021[令和3]年

- ○文部科学大臣認定 職業実践専門課程 昼間部全学科が認定

- ○創立70周年記念『感謝。そして挑戦』オンライン式典と展示会

(秋葉原UDX)開催 - ○創立70周年を機に電子学園のロゴマークを発表

Visual Concept:中心の青い球体は、本学園で学んだ卒業生が活躍する世界(地球)をイメージ。その世界に「Power」を与える学園として必要な

「伝統」と「革新」を二本の帯に例え、これを「クロス」「融合」させ、

世界を取り囲むことで、本学園が世界中に「Power」を与え続けていくことを表現しています。

- 2022[令和4]年

- ○iU・日本電子専門学校の新たな教育拠点「すみだメディアラボ」開設。

- ○東京都が推進する IT人材育成事業「Tokyo P-TECH」について、日本電子専門学校と東京都教育委員会及び、東京都立荒川工業高等学校が協定を締結。

- ○星の杜中学校・高等学・ワオ高等学校と連携協定を締結(11月・iU)